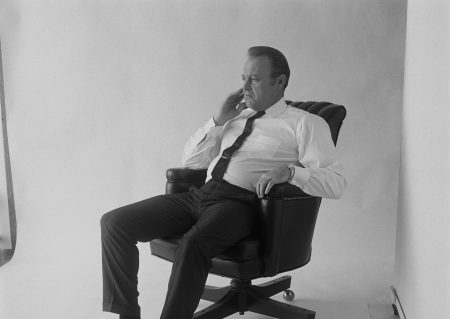

Am Morgen, noch vor dem ersten Kaffee, ist das Gesicht des Chefs versteinert. Die Begrüßung knapp, der Blick leer, die Schultern gesenkt. Für die Mitarbeitenden ist das Signal klar: Heute besser nicht auffallen. Was als scheinbar banale Laune beginnt, kann in Teams eine Welle aus Unsicherheit, Rückzugsverhalten oder Stress auslösen. Emotionen in der Führung sind mehr als nur innere Befindlichkeiten – sie sind kommunikative Akte, die Wirkung zeigen.

Wie sehr also beeinflusst die emotionale Verfassung von Führungskräften das Verhalten ihrer Mitarbeitenden? Und welche Konsequenzen hat das für das Teamklima?

Mimik als Stimmungsbarometer

Führungspersönlichkeiten sind – ob sie wollen oder nicht – emotionale Taktgeber eines Teams. Ihre Stimmung wirkt ansteckend. Der Begriff dafür in der Psychologie lautet emotionale Ansteckung (emotional contagion). Bereits 2002 zeigte die Organisationspsychologin Sigal Barsade, dass selbst subtile emotionale Signale von Führungskräften – ein Lächeln, ein Seufzer, ein strenger Blick – das kollektive Wohlbefinden einer Gruppe nachhaltig prägen können.

Und immer wieder fällt auf: Mitarbeitende nehmen die Stimmung ihrer Vorgesetzten nicht nur intuitiv wahr, sie interpretieren sie auch. Und oft über. Ein strenger Blick, ein knappes Guten Morgen, ein verhaltener Gang werden schnell persönlich genommen. Viele beziehen das sofort auf sich, selbst wenn es gar nichts mit ihnen zu tun hat. Diese ständige emotionale Wachsamkeit und dieses Deuten und Abwägen kann auf Dauer belasten.

Dauerstress durch emotionale Unklarheit

Wer dauerhaft im Nebel der Stimmungen navigieren muss, entwickelt mit der Zeit ein erhöhtes Stresslevel. Ein Phänomen, das in der Psychologie als emotionale Inkongruenz bezeichnet wird: Die Diskrepanz zwischen der innerlich empfundenen Unsicherheit und dem äußerlich erwarteten professionellen Verhalten.

Wenn Mitarbeitende ständig rätseln müssen, ob die schlechte Laune ihrer Führungskraft womöglich persönliche Konsequenzen hat, entsteht eine spürbare Anspannung im Team. Vertrauen weicht Vorsicht, Motivation sinkt – und irgendwann ersetzt flüsternder Flurfunk das direkte Gespräch. Die Unsicherheit wächst und mit ihr auch die innere Distanz zum Job.

Die Führungskraft als emotionales Vorbild

Emotionale Authentizität ist kein Widerspruch zur Führungsrolle – im Gegenteil. Wer seine Emotionen reflektiert und bewusst steuert, sendet klare Signale und gibt dem Team Orientierung. Es geht nicht darum, künstlich gut gelaunt zu wirken, sondern ehrlich und gleichzeitig verantwortungsvoll zu kommunizieren, was gerade los ist.

Ein einfacher Satz wie: „Ich hatte eine schlaflose Nacht und komme später auf Sie zu.“ nimmt dem Team das Rätseln ab und schafft ein Stück weit Erleichterung.

Emotionale Selbstführung als Führungsinstrument

Die gute Nachricht: Selbstwahrnehmung ist keine fixe Eigenschaft, sie lässt sich entwickeln. Immer mehr Führungstrainings setzen deshalb auf emotionale Selbstreflexion. Es geht dabei nicht nur um Techniken zur Stressbewältigung, sondern um die Fähigkeit, sich selbst im Arbeitsalltag bewusster zu erleben:

Der Arbeitstag

Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.

- Was löst bestimmte Reaktionen in mir aus?

- Was strahle ich ungewollt aus?

- Und wie wirkt das auf mein Team?

Wer diesen inneren Prozess ernst nimmt, gewinnt nicht nur an Klarheit im eigenen Handeln, sondern auch an Wirkung nach außen. Denn Führung, die sich selbst kennt, schafft Orientierung. Und genau das wird heute mehr denn je gebraucht.

Emotionen sind keine Privatsache

In einer Zeit, in der psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zunehmend in den Fokus vieler Beschäftigten rückt, können sich Unternehmen die emotionale Wirkung ihrer Führungskräfte nicht mehr als blinden Fleck leisten. Führung bedeutet auch emotionale Verantwortung – und die beginnt bei einem selbst – bei der eigenen Stimmung. Wer seine Emotionen reflektiert, kann sie in echte Führungsstärke verwandeln.