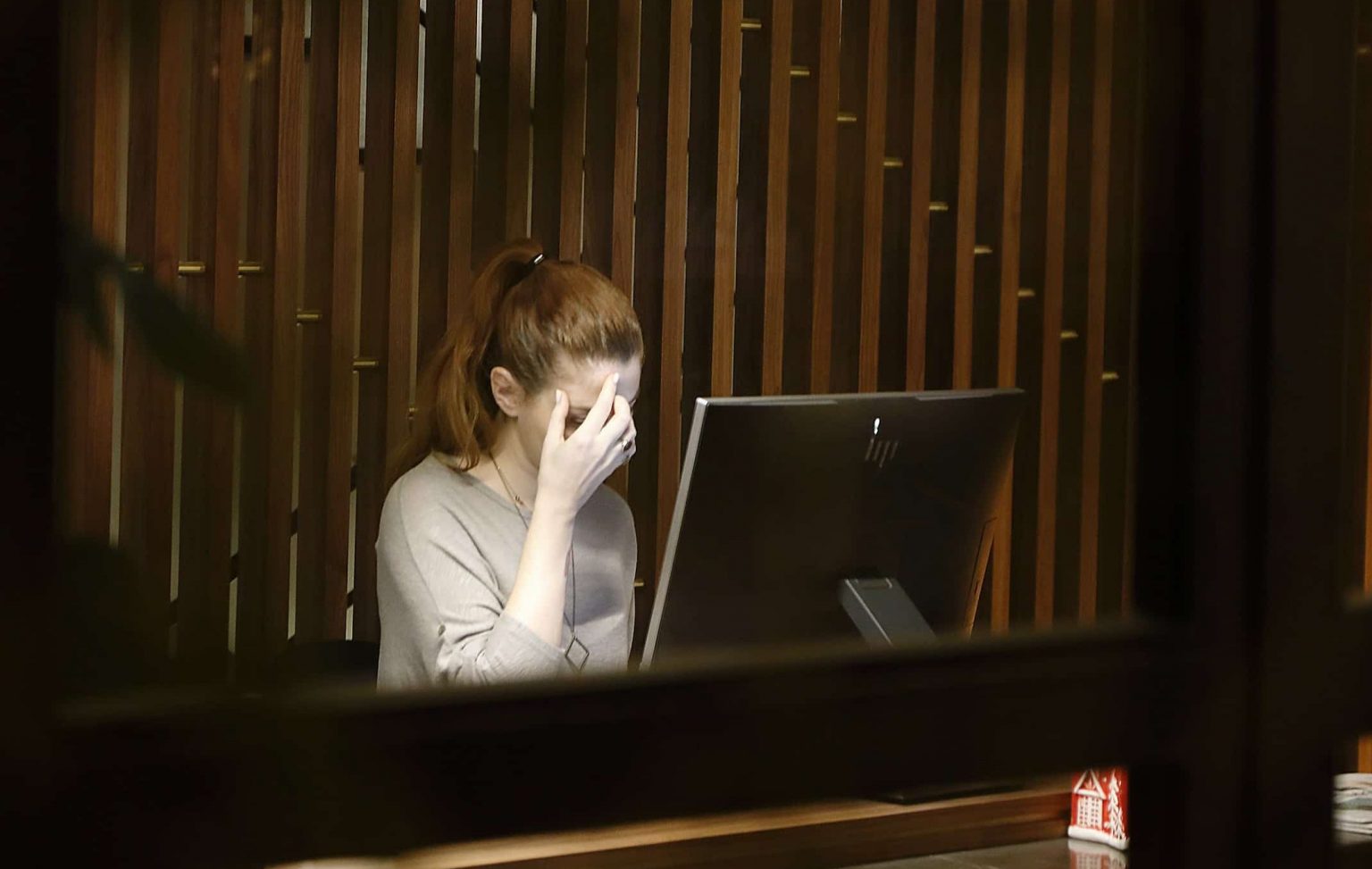

Viele Menschen arbeiten acht Stunden am Tag, manche sogar deutlich länger. Für Politik und Wirtschaft ist das teilweise noch nicht genug. Doch spätestens nach fünf oder sechs Stunden lässt die Konzentration spürbar nach, die Produktivität sinkt, die Fehler häufen sich.

Trotzdem wird erwartet, dass bis zum Feierabend und darüber hinaus weitergearbeitet wird – als gäbe es keine Leistungsgrenzen. Dabei ist längst bekannt: Der Mensch kann über Stunden keine konstante Leistung abrufen. Das hat Folgen – für Unternehmen wie für Beschäftigte.

Mehr Zeit, weniger Leistung

Eine aktuelle Statista-Umfrage unter rund 1.500 Beschäftigten in Deutschland zeigt, wie verbreitet diese Überforderung ist: 62 Prozent der Befragten geben an, täglich acht Stunden oder mehr zu arbeiten. Doch nur 14 Prozent sagen, dass sie diese Zeit auch wirklich produktiv und fokussiert nutzen können. Die meisten verbringen also deutlich mehr Zeit am Arbeitsplatz, als sie tatsächlich voll leistungsfähig sind. Das Verhältnis zwischen Aufwand und optimaler Wirkung ist also nicht im Gleichgewicht.

Das bestätigt auch eine Studie aus Großbritannien: Laut einer Befragung von rund 2.000 Büroangestellten liegt die durchschnittliche Produktivzeit im Büroalltag bei gerade einmal 2 Stunden und 53 Minuten pro Tag, trotz offiziell achtstündiger Arbeitszeit. Die restliche Zeit wird mit Ablenkungen wie dem Checken von sozialen Medien, dem Lesen von Nachrichten oder eher privatorientierten Gesprächen mit Kollegen verbracht.

79 Prozent der Befragten gaben sogar an, sich selbst nicht über den gesamten Arbeitstag hinweg als produktiv zu empfinden. Und nur ein Drittel glaubte überhaupt, den Tag ohne Ablenkungen durchhalten zu können. Viele nannten – nennen wir es „Päuschen“ – sogar eine notwendige Erholung, um ihre Konzentration überhaupt wiederherzustellen.

Die Zahlen machen deutlich: Arbeitszeit und Arbeitsleistung hängen nicht zwangsläufig zusammen. Trotzdem hält sich die Vorstellung in hiesigen Arbeitsumgebungen hartnäckig, man müsse schlicht „mehr Zeit investieren“, um mehr zu leisten.

Ein Arbeitsmodell aus dem letzten Jahrhundert

Der Acht-Stunden-Tag wurde Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt – als Reaktion auf die teils ausbeuterischen Arbeitszeiten in der Frühindustrialisierung. Damals war Arbeit körperlich, linear und leicht messbar. Heute ist sie kognitiv, oft unterbrochen, digitalisiert. Die Anforderungen haben sich verändert – das Zeitmodell nicht.

Die Vorstellung, dass Menschen acht oder mehr Stunden lang konstant Leistung erbringen, stammt aus einer Arbeitswelt, in der Fließbandlogik galt. Doch Wissensarbeit funktioniert anders. Sie ist geprägt von Denkphasen, Kreativität, Entscheidungsdruck. Und all das braucht vor allem eines: Klarheit im Kopf. Die aber lässt sich nicht über den ganzen Tag hinweg aufrechterhalten.

Produktivität im Alltag: Ein trügerisches Bild

Ein typischer Bürotag besteht heute aus Meetings, E-Mails, Rücksprachen, kurzen Unterbrechungen und immer wieder neuen Aufgaben. Zwischen all dem bleibt wenig Zeit für tiefe Phasen der Konzentration. Viele Beschäftigte haben vormittags ihre produktivsten Stunden, danach wird’s eher organisatorisch. Trotzdem tickt die Uhr weiter.

Der Arbeitstag

Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.

Nachmittags dann häufen sich Fehler, Entscheidungen ziehen sich, Aufgaben werden verschoben. Warum? Weil Menschen längst an ihrer Leistungsgrenze arbeiten. Trotzdem wird erwartet, dass man „noch eben etwas fertig macht“ oder „schnell auf etwas schaut“. Diese Überlastung wird häufig nicht als solche erkannt, sondern als Normalzustand hingenommen. So ist es halt.

Wie sehr Unterbrechungen tatsächlich belasten, zeigt auch eine Tagebuchstudie des Think Tanks Next Work Innovation (NWI): Wissensarbeiter werden im Schnitt alle vier Minuten unterbrochen, vor allem durch E-Mails, unwichtige Telefonate oder Messenger-Nachrichten. Hinzu kommt Multitasking – etwa zwei Mal pro Stunde versuchen Mitarbeiter, mehrere komplexe Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten. Die Folge: Die Fehlerquote steigt um bis zu 18 %, und jede Störung verlängert die eigentliche Bearbeitungszeit im Schnitt um mindestens 15 %.

Gleichzeitig verbringen Beschäftigte bei einer 40-Stunden-Woche 1,5 Tage pro Woche in Meetings, von denen laut Angaben 35 % komplett überflüssig wären. Insgesamt verursachen ineffektive Meetings und ständige Unterbrechungen laut der Studie jährliche Produktivitätsverluste in Höhe von 114 Milliarden Euro – allein in Deutschland.

Lese-Tipp: Showdown im Konferenzraum: Viele Meetings sind eine reine Machtdemonstration

Präsenz ist kein Leistungsbeweis

Wenn der Großteil der Beschäftigten nur vier bis sechs Stunden am Tag wirklich fokussiert arbeiten kann, dann wäre es doch sinnvoll, genau dafür die Strukturen zu schaffen. Statt sich in acht und mehr Stunden durch Pflichtmeetings und fragmentierte To-dos zu hangeln, könnten fokussierte Sechs-Stunden-Tage langfristig produktiver sein – für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Das würde allerdings bedeuten, dass Unternehmen Arbeit neu denken müssen: Arbeitszeit müsste entkernt, Prioritäten neu sortiert, Prozesse verschlankt werden. Weniger zentrale Aufgaben könnten ausgelagert oder automatisiert werden. Künstliche Intelligenz kann heute schon Texte zusammenfassen, Daten sortieren, Protokolle erstellen und Prozesse automatisiert steuern. Warum sollten diese Aufgaben noch von überlasteten Mitarbeitern übernommen werden, die ihre eigentlichen Kernaufgaben mit fortschreitender Arbeitszeit nur noch halb erledigen?

Wenn Konzentration nun mal begrenzt ist, dann muss Arbeit anders organisiert werden. Dort, wo dauerhaft mehr Arbeit anfällt, braucht es auch mehr Menschen – nicht längere Tage für Einzelne.